Handlungsnotwendigkeiten für Krankenhäuser

Ermittlung des ambulanten Potentials, Prozessanpassungen und Dokumentation

Neben der formellen und rechtlichen Einordnung des IGES-Gutachtens durch Frau Dr. Schillhorn werfen Dr. Lars Schäfer und Michael Ebert im folgenden Artikel einen praxisnahen Blick auf die ersten Ergebnisse und die sich ergebenden Handlungsnotwendigkeiten für Krankenhäuser.

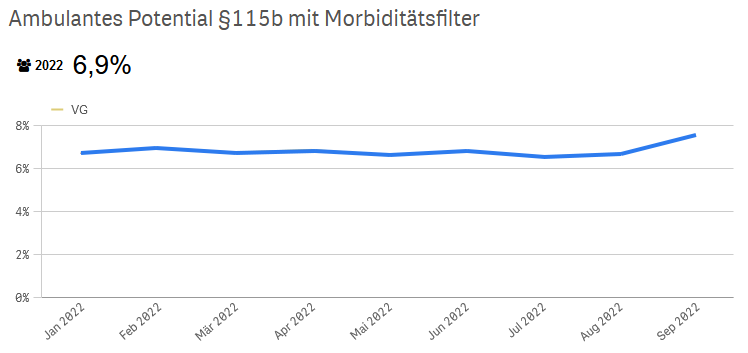

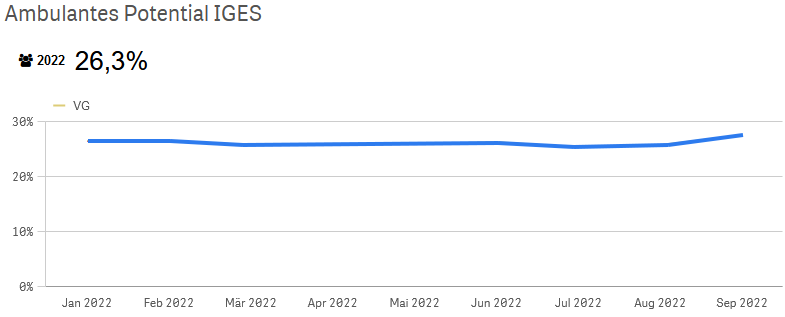

Die aktuellen Ergebnisse aus dem DRG-Benchmarking-Projekt (welches Ihnen mit der Zugehörigkeit der GSG zur Dedalus-Familie zur Teilnahme offensteht) zeigen auf Basis von ca. 10% der nationalen stationären Falldaten einen massiven Anstieg des ambulanten Potentials unter Anwendung der Kriterien des IGES-Gutachtens. Während gemäß §115b SGB V mit Morbiditätsfilter (Morbiditätsfilter: Schwere Begleiterkrankungen, Patienten unter 16 und über 84 Jahre, verlegte und verstorbene PatientInnen) für die ersten neun Monate im Jahr 2022 von einem ambulanten Potential in Höhe von 6,9% auszugehen ist (Abb. 1), liegt dieses gemäß den Kriterien des IGES-Gutachtens bei 26,3% (Abb. 2).

Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Berücksichtigung der folgenden Gründe, die für eine ambulante Behandlung im Rahmen des IGES-Gutachtens herangezogen werden:

- Integration konservativer (medizinischer) Behandlungen

- Verschärfung der Kriterien für Begleiterkrankungen

- Verschärfung der Kriterien für das PatientInnen-Alter

Vor diesem Hintergrund ist die klare und rechtzeitige Identifizierung potentiell strittiger Behandlungen unerlässlich. So lassen sich über das Krankenhaus-Informations-System KIS oder die interne Expertise bereits vor Entlassung und Abrechnung mögliche Lücken in der Dokumentation identifizieren. Zielführend ist eine klare Dokumentation der stationären Behandlungsnotwendigkeit bereits bei Aufnahme. Diese sollte sich nicht auf den medizinischen Fokus beschränken, da sich die „patientenbezogenen Kontextfaktoren“ hieraus nicht vollständig ableiten lassen. Diese können nur als erschwerend erkannt werden, wenn sie den Aufnehmenden bekannt sind und entsprechend dokumentiert werden. Darüber hinaus muss ein resultierender Aufwand dieser Kontextfaktoren bei der Behandlung nachvollziehbar sein. Bei Patienten mit überwachungspflichtigen Erkrankungen muss die stationäre Kontrolle z. B. der Vitalparameter, der Wunddrainagen oder des Blutzuckerspiegels sicher umgesetzt werden. Argumentativ sollten z.B. auch vorangegangene ambulante Behandlungen, die sich seit diesem Zeitpunkt ergebenden Veränderungen im Patientenstatus und auch die Perspektive der Einweiser Berücksichtigung finden. Aus diesen Anforderungen ergibt sich eine wachsende Bedeutung von technischen Assistenzsystemen im KIS und medizinischem Assistenzpersonal.

Die Prüfung einer möglichen ambulanten Behandlung (primäre Fehlbelegung) wird im Anschluss an die medizinische Versorgung auf unterschiedlichen Diskussionsebenen mit den Kostenträgern geführt:

- Ablehnung der Rechnung im Datensatz nach §301 durch den Kostenträger mit erforderlicher medizinischer Begründung (MBEG)

- Anfragen der Kostenträger bei Überschreitung der geplanten Behandlungsdauer nach §301 mit erforderlicher medizinischer Begründung (MBEG)

- Vorverfahren nach PrüfVV

- Nachverfahren

Der administrative Aufwand erstreckt sich vom Zeitpunkt der Entlassung über bis zu 18 Monate bis zum Abschluss der Prüfung durch den Medizinischen Dienst und im Falle einer sozialgerichtlichen Klärung deutlich darüber hinaus.

Als Handlungsnotwendigkeit auf Krankenhausseite lässt sich final auf den Ausbau der Unterstützung durch das KIS verweisen. Intelligente Systeme können durch KI-Unterstützung und ohne zusätzlichen Zeitaufwand eine relevante Unterstützung im Bereich der Dokumentation liefern. Hierzu ist jedoch zunächst eine klare Struktur der Dokumentation und Aufnahmeorganisation sowie die daraus resultierende Vollständigkeit der notwendigen Informationen erforderlich. Der Schlüsselfaktor zum Erfolg liegt folglich insbesondere in der internen Expertise und somit im eigenen Personal, welches stetig gefördert und dauerhaft gehalten werden sollte. Kommunikationstrainings des medizinischen Personals und die strukturierte Unterstützung durch Assistenzpersonal runden diese Notwendigkeit ab.

Artikel vom 9. November 2022