Ambulant vor stationär

Mit der Fallgruppierung zur neuen Strategie

Das Schweizer Gesundheitswesen befindet sich im Umbruch. Der Staat und die Kantone als Regulatoren greifen immer mehr ein. Aktuellstes Beispiel sind die 6 Gruppen von Eingriffen, welche seit dem 01.01.2019 prinzipiell ambulant durchgeführt werden müssen. Pascal Aregger zeigt, wie TIP HCe Ihnen helfen kann, die Grundlagen aufzubereiten, um strategisch Prozesse und Infrastruktur entsprechend anzupassen sowie die Veränderungen zu monitoren.

Nebst der vom Bund definierten 6er-Liste gibt es weitere kantonale Listen mit unterschiedlicher Ausprägung. Zudem ist das BAG (Bundesamt für Gesundheit) derzeit an der Definition weiterer Eingriffe, welche künftig schweizweit nur noch ambulant durchgeführt werden sollen. Es werden also weitere Einschränkungen erwartet.

Dies stellt die Leistungserbringer aktuell vor grosse Herausforderungen. Einerseits fallen damit margenstarke stationäre Eingriffe weg, welche ambulant kaum kostendeckend erbracht werden können. Andererseits sind für solche einfachen Eingriffe auch die Prozesse und die Infrastruktur anzupassen.

Dazu braucht es fundierte zahlenbasierte Grundlagen, auf welchen die strategischen Entscheide gefällt werden können und mit denen die Veränderungen auch überwacht werden können.

Aufgrund der unterschiedlichen Vergütung von stationären und ambulanten Eingriffen sowie auch der unterschiedlichen Erfassung der Leistungen und Stammdaten stellt sich die Frage, wie die Analyse am effizientesten durchgeführt werden kann, ohne grössere Anpassungen an den Erfassungsprozessen vornehmen zu müssen.

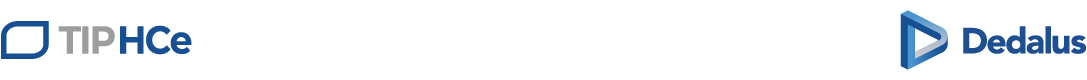

Das Tool der Wahl für diese Fragestellung ist der TIP HCe-Fallgrouper, mit welchem Fälle nach frei definierbaren Kriterien gruppiert werden können. Damit können die stationären Fälle via Behandlungscode und die ambulanten Fälle via Tarmed-Leistung in eine Gruppe zusammengeführt und ausgewertet werden.

Definition Fallgruppen

Im WIF werden die Fallgruppen anhand der vorliegenden Definitionen parametriert. Stationäre Fälle werden in der Regel via Behandlungs-Code bestimmt, ambulante Fälle via Leistungsnummer.

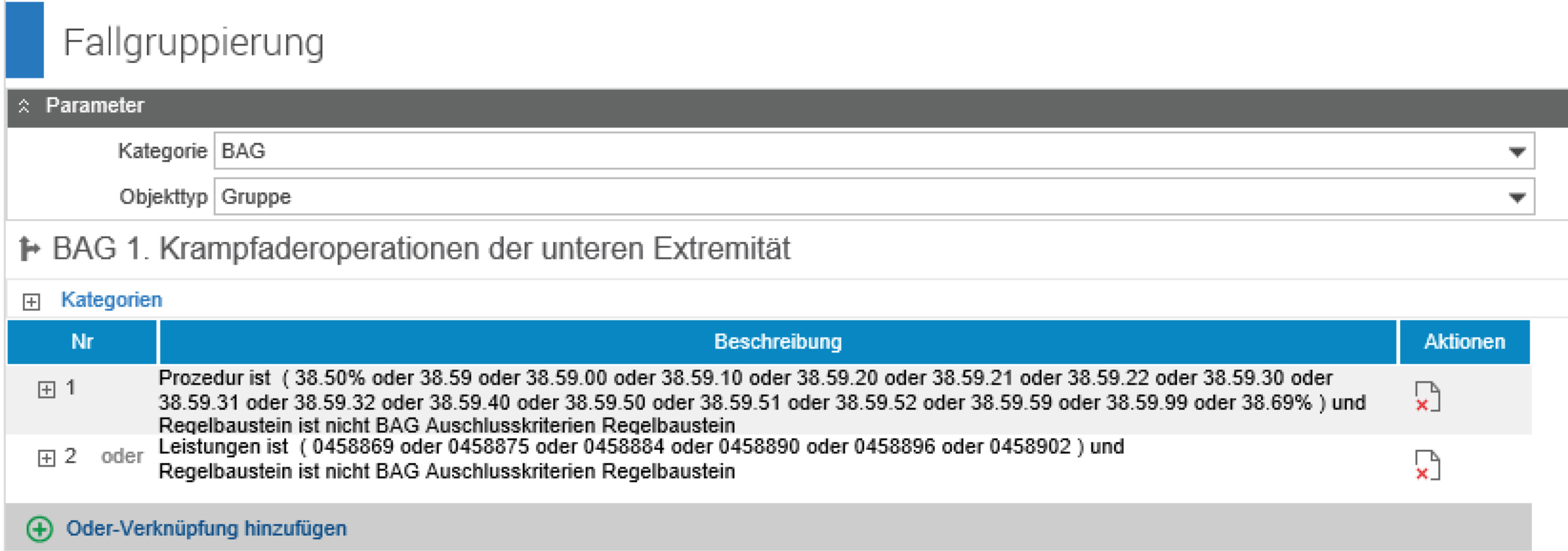

Definition Ausnahmekriterien

Es gibt Ausnahmekriterien, welche eine stationäre Behandlung zulassen. Diese Kriterien können in einem eigenen Baustein gepflegt werden. Im vorliegenden Beispiel sind Regeln betreffend Alter und Diagnose in einem Baustein zusammengefasst.

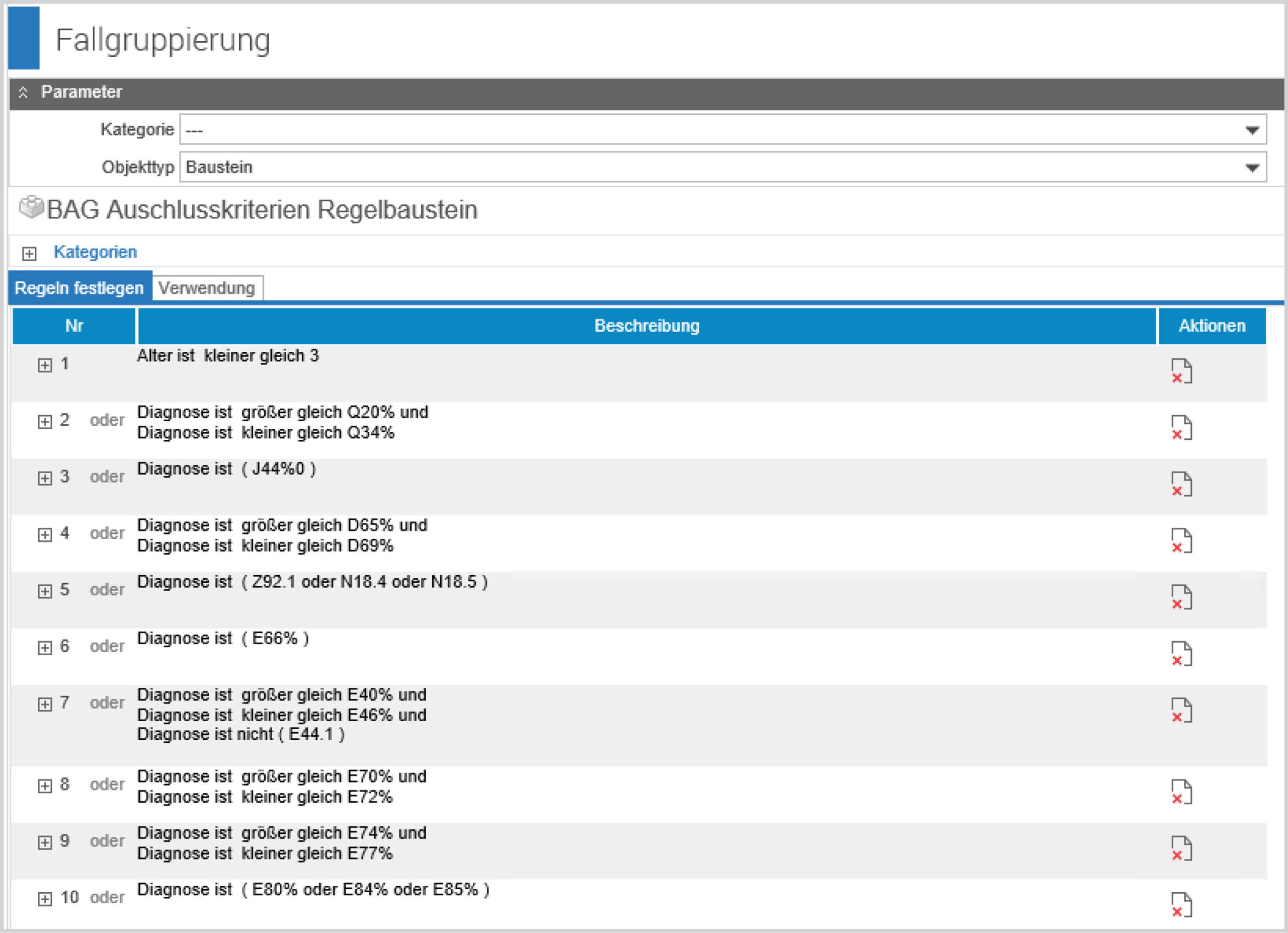

Anschliessend erfolgt in BIC die Analyse dieser definierten Fälle. Entsprechend können nun Modell-Rechnungen angestellt werden, wie viele Fälle mit welchem Erlös wegfallen, und mit welchem Erlös diese Fälle ambulant verrechnet werden können.

Im Endeffekt zeigt sich, dass infolge des TARMED-Tarifes ein beträchtlicher Teil der Erlöse wegbricht.

Nun gilt es, auf Leistungserbringerseite Massnahmen zu ergreifen. Diese können dank der TIP HCe-Fallgruppierung einfach ermittelt und überwacht werden, beispielsweise mittels einer TIP HCe-Kostenträgerrechnung.

Pascal Aregger

Senior Consultant Schweiz

Pascal.aregger@dedalus-group.com