Controlling in Rehaeinrichtungen

Auch in Rehabilitationseinrichtungen steigt der wirtschaftliche Druck, gleichzeitig wird es zunehmend schwieriger, die Rehabilitationsleistungen zu dem verhandelten Erlös mit dem Leistungsträger anbieten zu können. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl der Einrichtungen und damit auch die Anzahl der Betten auf dem Rehamarkt stetig sinken und dadurch die Anzahl der Patient*innen je Einrichtung und damit auch die Auslastung im Durchschnitt steigen. Kaija Fedder erklärt in diesem Artikel, wie ein geeignetes Controlling und Berichtswesen für Rehaeinrichtungen aussehen sollte, um bei den herausfordernden Anforderungen am Markt bestehen zu können.

Für Rehaeinrichtungen bietet TIP HCe Module, die die Analyse und Steuerung folgender fünf Bereiche ermöglichen: Belegung, Zuweiser, Verweildauer, Leistungen und Erlöse sowie Behandlungserfolg. Im Gesamtpaket helfen diese Analysen, die wirtschaftliche Situation der Rehaeinrichtungen differenziert und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Die einzelnen Berichte können aber auch als Stand-alone-Lösungen genutzt werden.

Belegung und Belegungsplanung

Die Themen Belegung und Belegungsplanung stehen in Rehaeinrichtungen stets im Mittelpunkt der Überlegungen. Durch gezielte Belegungsanalysen können aus der vergangenen und aktuellen Situation neue Belegungspotenziale identifiziert und der Fokus auf die Verbesserung der Belegung verstärkt werden.

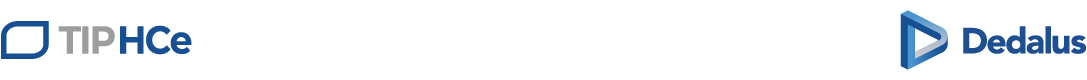

Mit der Belegungsstatistik (Abb. 1) gibt es die Möglichkeit, die Auslastung in der Retrospektive auf Tages-, Wochen- und Monatsebene darzustellen sowie Periodenvergleiche vorzunehmen. Der nach Fachabteilungen gegliederte Bericht bietet somit schnell Aufschluss über Veränderungen und Trendentwicklungen. Auf dieser Basis können die klassischen Fragestellungen, wie zum Beispiel, warum die Belegung in einer Fachabteilung im Vergleich zu den anderen Fachabteilungen so niedrig ist, diskutiert werden.

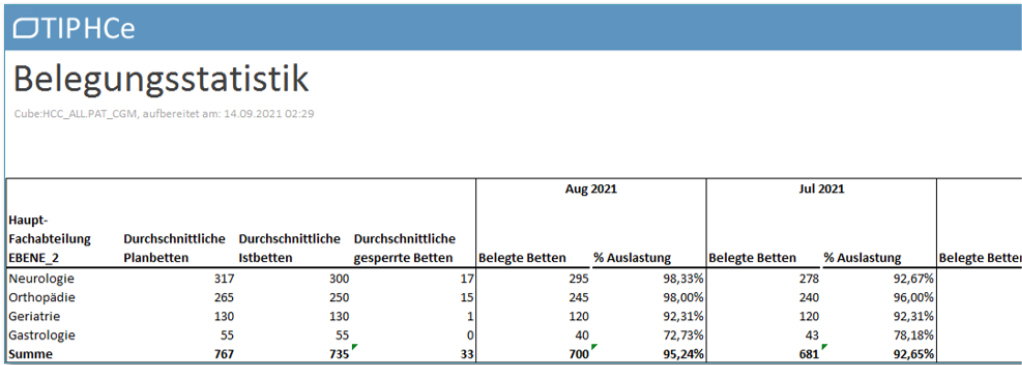

In dem Bericht Belegungsanalyse (Abb. 2) werden die Auffälligkeiten der Belegungsstatistik noch detaillierter dargestellt. Auf Tagesebene werden die Anzahl Aufnahmen der Anzahl Entlassungen je Station/Fachabteilung gegenübergestellt, um Auffälligkeiten schnell erkennen zu können. Das gesetzte Ziel, an jedem Tag mindestens die gleiche Anzahl an Patient*innen aufzunehmen, die auch entlassen werden, kann mit einem Blick überwacht werden. Zudem wird in einer damit verbundenen Detailliste auf Einzelfallbasis geprüft, inwieweit die Anzahl der Belegungstage für eine Kostenübernahme durch den Leistungsträger mit den Ist-Belegungstagen übereinstimmen.

Die Belegungsvorschau (Abb. 3) entlastet die Patientenaufnahme bei den alltäglichen Aufgaben. In der Analyse werden die freien Betten für die kommenden Tage und Wochen nach Station/Fachabteilung dargestellt. Bei Anfrage eines Krankenhauses können die Mitarbeiter dem dortigen Sozialdienst sofort mitteilen, wann das nächste freie Bett indikationsspezifisch verfügbar ist. Die schnelle Zusage erleichtert auch das Arbeiten der Sozialdienste im Krankenhaus, wodurch die Bindung zu den Zuweisern gestärkt wird. Des Weiteren kann auf Einrichtungsleitungsebene mit der Belegungsvorschau analysiert werden, inwieweit es ggf. Aufnahmeregelungen je Station gibt, die im Widerspruch mit dem eigentlichen Vollbelegungsziel stehen.

Zuweisermanagement

Ein weiteres wichtiges Steuerungsthema ist das Zuweisermanagement. Im Bericht Leistungsträgeranalysen und Einweiseranalysen (Abb. 4) werden einerseits die Fälle je Leistungsträger, aber auch die Zuweisungen durch Krankenhäuser und ggf. Ärzte analysiert. Es lassen sich die Fallzahlen nach Einweisern im Vergleich zu den Vorperioden anzeigen. So können Differenzen zum Vorjahr erkannt werden und ggf. das Gespräch zu den Zuweisern gesucht werden. Ebenfalls lassen sich vereinbarte Kontingente zwischen Zuweisern und Einrichtungen überprüfen.

Verweildauermanagement

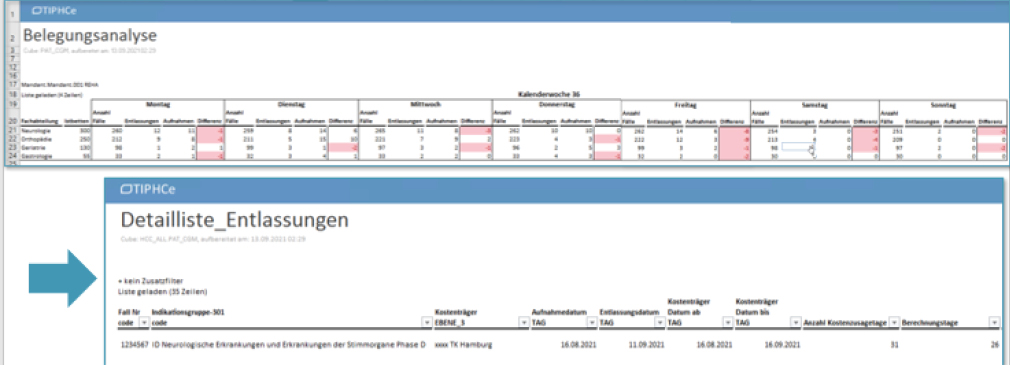

Wie auch die Anzahl Zuweisungen ist die Verweildauer ein stetiges Thema bei den Verhandlungen mit den Leistungsträgern. Um die vereinbarte Zielverweildauer je Leistungsträger mit der aktuellen Ist-Verweildauer vergleichen zu können, werden die Daten von zwei Cubes miteinander kombiniert (Abb. 5). Auf dieser Basis kann unterjährig die Zielerreichung überprüft und ggf. gesteuert werden. In einer verbundenen Detailliste lassen sich auf Einzelfallebene die Fälle analysieren, die die Zielverweildauer über- oder unterschritten haben.

Leistungs- und Erlösmanagement

Sowohl die Belegung als auch die Zuweisungen und die erzielte Verweildauer haben unmittelbare Auswirkungen auf die generierten Erlöse und erbrachten Leistungen. Diese lassen sich auf Indikations- und Fachabteilungsebene, aber auch explizit für Privatpatienten oder für Wahlleistungen darstellen. Dadurch kann detailliert analysiert werden, welche Abteilung mit welcher Leistung welche Erlöse erbracht hat. Die Finanzbuchhaltung kann in einer Arbeitsliste, unter anderem bei Privatpatienten, auf Fallnummer und Rechnungsnummer Kostenträgeraufteilungen einfach zuordnen und den Rechnungsstatus verfolgen (Abb. 6).

Steuerung der Behandlungsqualität

Neben dem wirtschaftlichen Druck steigen auch die Qualitätsanforderungen der Leistungsträger. Es existieren bereits jetzt Therapieanforderungen zu Anzahl und Dauer der Einzel- und Gruppentherapien je Indikation. Bis Mitte 2023 muss beispielsweise die Deutsche Rentenversicherung (DRV) im Rahmen des Gesetzes „Digitale Rentenübersicht“ die Regelungen zur Beschaffung von Rehabilitationsleistungen neu ausrichten. Das heißt, dass die Zuweisungen von Patienten der DRV in Rehaeinrichtungen zukünftig auf Basis eines transparenten Systems anhand der drei Kennzahlen Entfernung vom Patienten, freie Kapazitäten und Behandlungsqualität der Einrichtung erfolgen werden. Die geforderte Behandlungsqualität zu garantieren und auch zu belegen wird daher zu einem ausschlaggebenden Faktor für Zuweisungen von Patient*innen. Um die Behandlungsqualität überwachen und transparent steuern zu können, wurden daher Analysen entwickelt, die die Behandlungsqualität auf Indikations- oder Fallebene anhand der durch die DRV vorgegebenen Reha-Therapiestandards in Qualitätspunkten darstellen. Während die DRV diese Daten nur alle zwei Jahre veröffentlicht, können wir diese mit TIP HCe tagesaktuell aufbereiten. Hierfür ist es wesentlich, dass die notwendigen Daten im Vorsystem hinterlegt sind und in TIP HCe übernommen werden.

Die Daten aus dem Vorsystem können mit Messergebnissen aus Fähigkeitstests, wie dem Barthel-Index oder dem Staffelstein-Score kombiniert werden. Dabei ist es wichtig, dass die Tests zu Beginn, während und zum Ende der Reha durchgeführt werden. Dadurch können bereits im Vorsystem bestehende soziodemografische Patientendaten mit den Messergebnisdaten sowie den Therapiedaten kombiniert werden, mit dem Ziel, Patient*innen mit identischer Diagnose und ähnlichen soziodemografischen Daten vergleichen zu können. So können allgemeine Aussagen zum Reha-Erfolg für die bestimmte Diagnose und Indikation getroffen werden.

Die Ergebnisse der Analysen zum Reha-Erfolg können bei Verhandlungen mit den Leistungsträgern helfen, mehr Zuweisungen und höhere Erlöse zu erhalten. Gleichzeitig kann intern analysiert werden, was getan werden muss, um die Behandlungsqualität der Reha weiter zu steigern.

Zusammengefasst bieten die TIP HCe-Reha-Berichte eine transparente Analysegrundlage und einen schnellen Überblick über die relevanten Themen einer Rehaeinrichtung. Sie können maßgeblich helfen, Steuerungsmöglichkeiten offenzulegen und damit die Auslastung und die wirtschaftliche Lage der Einrichtung zu steigern. Des Weiteren können die Berichte, wie die Belegungsvorschau oder weitere Arbeitslisten, für Mitarbeiter in der Verwaltung ein zuverlässiges Planungsinstrument sein und alltägliche Aufgaben in der Einrichtung beschleunigen. TIP HCe entwickelt kontinuierlich die Berichte für den Reha-Bereich weiter, sodass kurzfristig auch Analysen und Berichte zum Thema Personal verfügbar sein werden.

Artikel vom 6. Dezember 2021